HISTORY 建災防の歩み

1964年に設立された建設業労働災害防止協会は、「人命尊重」という基本理念のもと、自主的な労働災害防止活動を積極的に推進しており、2024年をもって創立60周年を迎えます。

これまでの建災防の歴史を紹介します。

-

1964昭和39年

6月

「労働災害防止団体等に関する法律」の成立

昭和39年6月、「労働災害防止団体等に関する法律(昭和47年に労働災害防止団体法に改正)」の成立に基づき、中央労働災害防止協会と指定業種(建設業、陸上貨物運送事業、港湾貨物運送事業、林業・木材製造業及び鉱業)ごとの労働災害防止協会が設立されることとなりました。

9月

建設業労働災害防止協会の設立

建設業労働災害防止協会(略称:建災防)は、労働災害防止団体等に関する法律に基づき、昭和39年9月、労働災害の防止を図ることを目的として設立され、建設業における自主的な労働災害防止活動を支援・促進するための事業を展開することとなりました。

-

1965昭和40年

3月

第1回 全国建設業労働災害防止大会の開催

昭和40年3月、東京の東條会館で第1回全国建設業労働災害防止大会を開催して以来、建設業の安全衛生意識の高揚と安全衛生管理ノウハウの共有化を目的として、毎年全国の建設業の安全衛生担当者の皆様が一堂に会する全国建設業労働災害防止大会を開催しています。

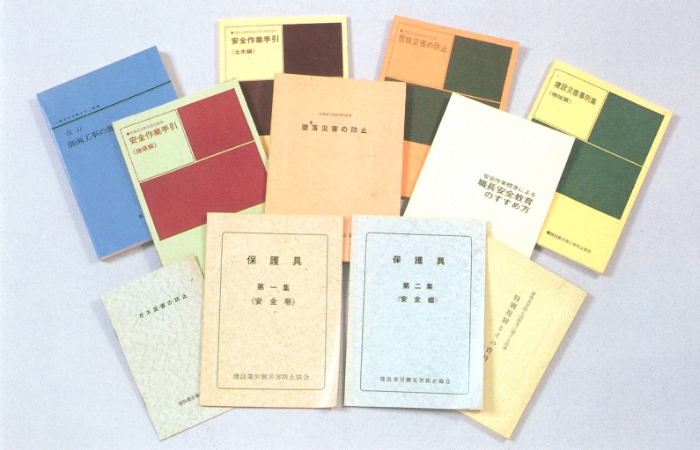

安全衛生図書・用品の普及・頒布

昭和40年、現場技術者・職長等に対する安全衛生教育用テキストである「安全作業の手引(建築編、土木編)」の開発を皮切りに、安全衛生教育用テキストや、業界のニーズを反映した労働安全衛生関係資料等を作成・頒布しています。

-

1966昭和41年

6月

建設業労働災害防止規程の設定

労働災害防止協会の業務として、労働災害防止団体法第36条で、労働災害防止規程を設定することが定められており、当協会が設定した労働災害防止規程が「建設業労働災害防止規程」です。

この規程は、昭和41年6月3日に初めて設定され、その後、建設業の安全施工技術・工法の進展、安全衛生管理水準の向上、労働行政の動向等を踏まえ、多くの変更を経て、今日に至っています。

9月

労働災害防止協力員制度の創設

労働災害防止団体等に関する法律に基づいて、建設業における自主的模範として設定する建設業労働災害防止規程を広く業界に普及するため、労働災害防止協力員制度(後の安全指導者制度)を創設しました。

11月

建災防マークの決定

昭和41年、当協会の創立2周年を記念し、マークを募集したところ、228点の応募があり、その中から宮城県の遠藤明之氏の作品が採用されました。

12月

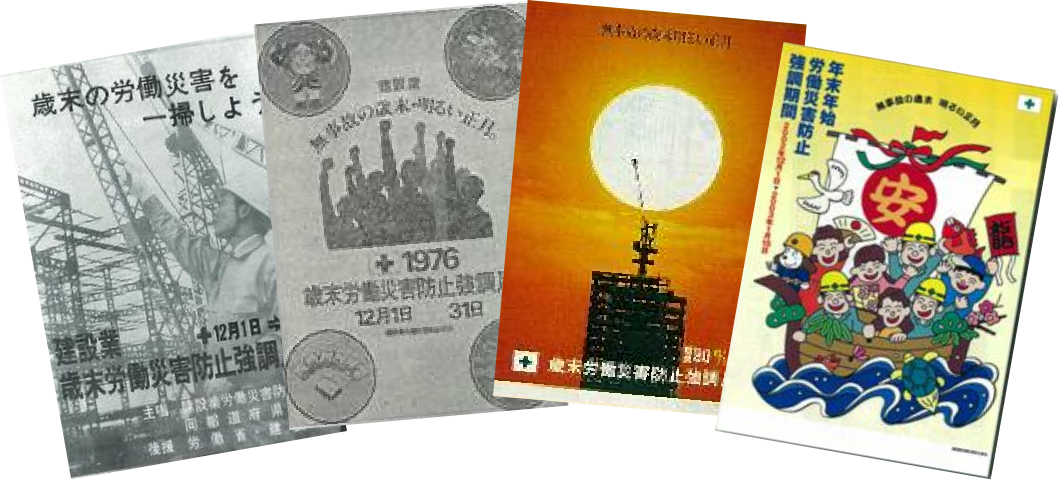

建設業歳末労働災害防止強調月間の実施(現在の建設業年末年始労働災害防止強調期間)

労働災害が多発する傾向にある年末年始の災害防止活動を促進するために、昭和41年から「建設業歳末労働災害防止強調月間(平成8年から建設業年末年始労働災害防止強調期間)」を毎年展開しており、会員各位が取り組むべき事項を盛り込んだ実施要領も作成しています。

-

1968昭和43年

4月

建設業労働災害防止基本計画の策定(後の建設業労働災害防止5か年計画)

昭和43年4月、国の第3次「労働災害防止基本計画」に対応した「建設業労働災害防止基本計画」を策定しました。その後、5年ごとに策定する「建設業労働災害防止5か年計画」、毎年策定する「建設業労働災害防止対策実施事項」の基礎となりました。

-

1972昭和47年

6月

労働安全衛生法の制定

労働基準法の中で、労働安全衛生に係る規定が定められていましたが、高度経済成長期に労働災害が急増したことを踏まえ、より具体的な規定の必要性から、分離・独立した法律として労働安全衛生法が成立しました。

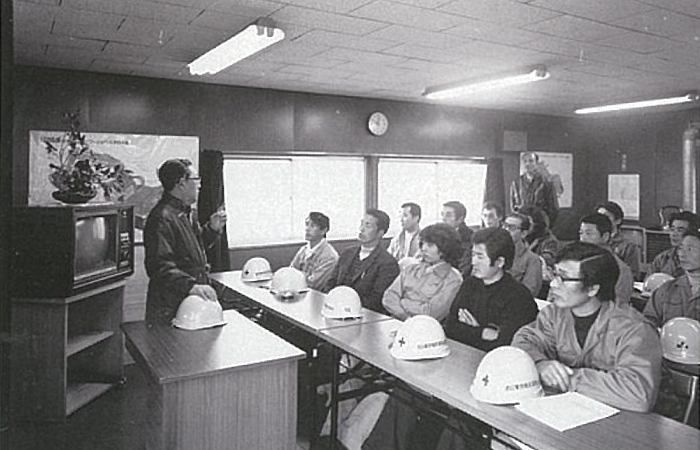

各種技能講習及び特別教育の実施

労働安全衛生法が制定され、技能講習規程、特別教育規程等が定められたことから、当協会では、講師養成を行い、足場、型枠、地山、土止め等の技能講習及びウインチ、ローラ等の特別教育が建災防各支部で行なわれるようになりました。

-

1976昭和51年

5月

湯河原研修所(旧建設業安全衛生教育センター)開所

昭和51年5月、技能講習等の講師及び社内の安全衛生研修等を行う担当者の育成を目的として、神奈川県湯河原町に、建設業安全衛生教育センターを開所しました。(平成11年9月閉所)

-

1981昭和56年

5月

ずい道等救護技術管理者研修の実施

湯河原研修所に研修用施設を設置し、ずい道等救護技術管理者研修(労働大臣(現厚生労働省)が定める研修)を開始しました。昭和59年1月には、現在の建設業安全衛生教育センター(千葉県佐倉市)に実施場所を移しました。

-

1983昭和58年

9月

建災防統一標識の制定

昭和58年9月、建設現場で使用する基本的な安全標識を統一し、その普及により建設現場における労働災害防止に資することを目的に作成しました。その後、平成16年に一部追加し、令和元年には増加する外国人労働者に対応するため、既存20種の標識デザインを全てユニバーサルデザインに全面改訂し、新たに7種を追加しました。

なお、全面改訂した際、ベトナム語など5ヵ国語の標記も追加しました。

「建災防統一安全標識のご案内」はこちら -

1984昭和59年

1月

建設業安全衛生教育センター(佐倉)開所

昭和59年1月、労働省(現厚生労働省)により、建設業安全衛生教育センターが千葉県佐倉市に設置されました。ずい道等救護技術管理者研修、職長・安全衛生責任者教育講師養成講座(新CFT講座)などの、安全衛生教育事業を行っています。

-

1989平成元年

3月

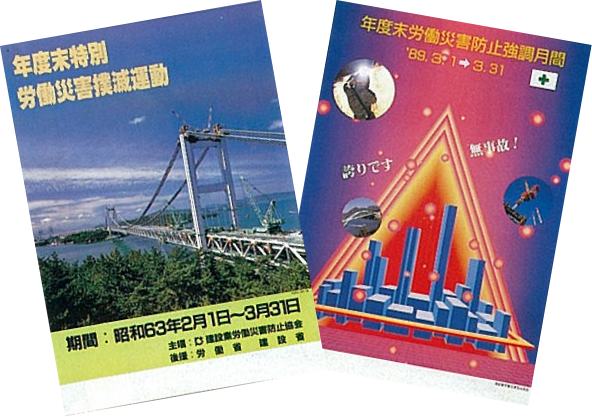

建設業年度末労働災害防止強調月間

建設現場での作業が輻輳する年度末は労働災害が多発する傾向にあることから、昭和41年3月の労働災害防止強調月間、昭和56年1月~3月の年度末特別労働災害撲滅運動、昭和63年2月~3月までの年度末特別労働災害撲滅運動を経て、平成元年3月から「建設業年度末労働災害防止強調月間」を毎年展開しており、会員各位が取り組むべき事項を盛り込んだ実施要領も作成しています。

-

1995平成7年

8月

震災復興(阪神・淡路大震災復旧・復興工事安全衛生確保支援事業に係る復旧・復興工事安全衛生確保支援事業)

平成7年1月17日に阪神・淡路大震災が発生し、同年6月に労働省(現厚生労働省)からの要請により、当協会が「阪神・淡路大震災復旧・復興工事安全衛生確保支援事業」を推進することとなり、支部・分会の協力を得て、同年8月に復旧・復興工事からの労働災害を防止するための「建災防安全衛生支援センター」を開設し、事業を展開しました。(平成12年3月に閉所)

-

1999平成11年

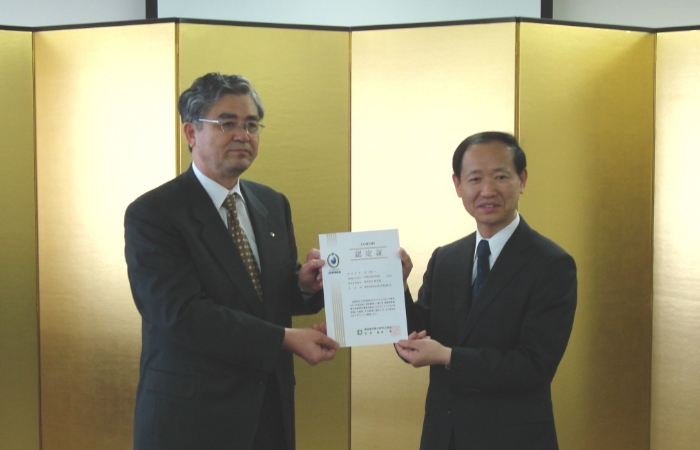

建設業労働安全衛生マネジメントシステム(コスモス)の開始

労働省(現厚生労働省)の「労働安全衛生マネジメントシステムに関する指針」に基づき、平成11年に「建設業労働安全衛生マネジメントシステムガイドライン」(コスモスガイドライン)を制定し、平成20年4月よりコスモスが運用されている企業に対する「コスモス認定事業」を開始しました。

9月

建災防セーフティエキスパート(建災防SAEX)制度の発足

建設業の現場等で直接安全衛生の業務に従事してきた安全衛生の専門家の有する経験・ノウハウを貴重な財産として建設業全体として継承し、労働災害防止活動をさらに活性化させるとの観点から創立35周年の記念事業として発足しました。

-

2001平成13年

職長・安全衛生責任者教育に関する講師養成講座(新CFT講座)の新設

平成13年3月に厚生労働省から職長・安全衛生責任者教育講師養成講座のカリキュラム(H13.3.26付け基発第177号)が示され、これに基づき平成13年4月から本講座を開始しました。

-

2005平成17年

石綿障害予防のための教育の実施

建築物の解体等に伴う労働者の石綿ばく露防止措置を強化するため、平成17年に石綿障害予防規則が制定され、これを踏まえ、同年6月から各支部において作業を行う労働者に特別教育や石線作業主任者技能講習が実施されています。

この後、石綿ばく露防止対策に関しては、何回も関係法令の改正が行われ、令和4年からは建築物石綿含有建材調査者講習が各支部で実施されています。

-

2011平成23年

6月

当協会本部に「東日本大震災復旧復興工事労災防止対策本部」及び岩手、宮城、福島3県の各支部に「支援センター」を設置

平成23年3月11日に東北地方太平洋沖地震が発生し、同年6月に厚生労働省からの要請により、「東日本大震災に係る復旧工事安全衛生確保事業」を受託し、建災防本部及び岩手県、宮城県、福島県の各センターでは、建設現場等における安全衛生対策の支援を行いました。

-

2016平成28年

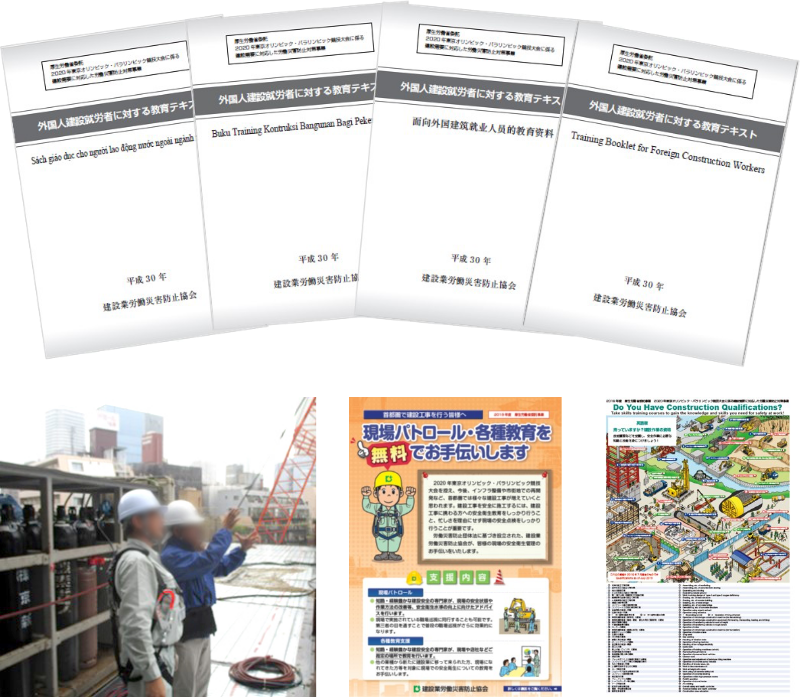

東京オリンピック・パラリンピック競技大会に対応した労働災害防止対策事業

平成28年度から厚生労働省の「東京オリンピック・パラリンピック競技大会に係る建設需要に対応した労働災害防止対策事業」を受託し実施しました。(令和3年度終了)

各種競技施設の建設など建設投資の増大に対し、人員の不足が懸念されたため、新規入職者等の経験が浅い工事従事者や現場管理者等に対し、安全衛生教育や建設現場に対する助言指導を行いました。

12月

当協会本部に「熊本地震復旧工事労災防止対策本部」及び熊本県支部に「熊本地震復旧工事労災防止センター」を設置

平成28年4月14日、16日に熊本県熊本地方に地震が発生し、同年12月に厚生労働省からの要請により、建災防本部に「熊本地震復旧工事労災防止対策本部」及び熊本県支部に「熊本地震復旧工事労災防止センター」を設置し、熊本県における建設現場等の安全衛生対策の支援を行いました。現在はこれまでの取組を通じて蓄積された安全衛生確保のノウハウなどを生かし、全国的に自然災害からの復旧・復興工事等における安全衛生対策への支援を展開しています。

-

2018平成30年

8月

墜落・転落災害撲滅キャンペーン

墜落・転落災害は、建設業における労働災害の約4割を占めることから、平成30年から毎年8月1日から9月10日までの期間を「墜落・転落災害撲滅キャンペーン」として展開しており、会員各位はもとより建設従事者の方々が取り組むべき注意事項を盛り込んだリーフレットを作成し、同災害撲滅のための注意喚起を図っています。

-

2019平成31年/令和元年

3月

ずい道等建設労働者健康情報管理システムが稼働開始

ずい道等建設労働者は工事ごとに事業者が変わる場合が多く、健康診断等の情報がその時々に所属していた事業場に散逸しがちとなり、長期的な健康管理が難しい状況です。また事業者においても、過去の健康診断結果に基づく適正な作業配置が困難な状況です。

このため、ずい道等建設労働者の長期的な健康管理に資することを目的として、じん肺関係の健診情報と作業従事歴を一元的にデータ管理し、当該労働者等からの請求に応じてデータを提供する「ずい道等建設労働者健康情報管理システム」について、厚生労働省の補助を受けて平成31年3月から稼働を開始しました。

4月

コンパクトコスモスの開発

平成31年4月、コスモス認定手続きの負担を考慮し、特に中小規模建設事業場向けのコスモスとして「コンパクトコスモス」を開発・公表しました。(認定第1号は令和元年12月)

12月

新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の世界的な流行

令和元年12月初旬、中国武漢市で原因不明のウイルス性肺炎発症を武漢当局が発表して以降、新型コロナウイルス感染症は、わずか数か月ほどの間にパンデミックと言われる世界的な流行となりました。

建災防では、新型コロナウイルス感染症対策に対応し、各種教育・講座、工事現場指導の中止や延期なども行いました。

その後、県外移動の緩和等を踏まえ、十分な感染防止対策を講じながら、各種教育・講座、工事現場指導等に取り組みました。

また、安全衛生教育用テキスト等においても、感染防止対策を取り入れるなど周知・啓発を行いました。

-

2024令和6年

4月

化学物質による労働災害防止のための新たな規制について

労働災害の原因となる化学物質の多くは個別規制の対象外となっています。そのため厚生労働省は、化学物質による労働災害を防止するため、労働安全衛生規則等を改正し、自律的な管理を基軸とする規制へ移行しました。

改正法令が令和6年4月に全面施行されることを踏まえ、建災防では、令和5年4月に「化学物質管理センター」を設立し、令和6年3月には、化学物質を取り扱う典型的な6つの建設作業について、「建設業における化学物質取り扱い作業におけるリスク管理マニュアル」の作成を行うなど、新たな課題に対応するための取組を行っています。

-

2024.9.1

創立60周年

これからも建災防は歩み続けます