ACTIVITY 建災防の活動

現在、私たちは労働災害防止のため様々な活動を行っています。

※詳細は建災防HPの各項目を参照して下さい。

安全衛生教育

教育事業(本部)

建災防では、本部(東京都港区)及び建設業安全衛生教育センター(千葉県佐倉市)、そして47都道府県支部において教育活動を行っており、労働安全衛生法令に基づく各種安全衛生教育や、会員事業場からの教育ニーズに寄り添った研修講座を開催しています。

本部においては、建設事業場において特別教育の講師や特別教育に準じた教育、通達に基づく教育等を指導される方を対象とした講師養成講座を実施しています。

近年では、高さが2m以上の箇所であって作業床を設けることが困難なところにおいてフルハーネス型安全帯を用いて作業を行う労働者に対し、特別教育を実施することが事業者に義務付けられ、当該特別教育の講師を務める方の育成が急務となったことから、フルハーネス型安全帯使用作業特別教育講師養成講座を開設し、令和5年度までに3,000人以上が受講しています。

教育事業(建設業安全衛生教育センター)

建設業安全衛生教育センターは、建設業における安全衛生教育に従事する指導員の養成及び安全衛生技術者の資質の向上をはかることを目的として開所しました。

現在、国家資格として厚生労働省が定める「ずい道等救護技術管理者研修」、企業等で行う職長・安全衛生責任者教育の講師を養成するための「職長・安全衛生責任者教育講師養成講座(新CFT講座)」、店社の安全衛生スタッフや現場所長などの建設技術者を養成する講座、更に、建設業における労働安全衛生管理活動を組織的かつ体系的に推進させるためのCOHSMS関連講座などを実施しています。

教育事業(支部)

支部においては、労働安全衛生法に基づく各都道府県労働局の登録教習機関として各種の作業主任者技能講習、運転等技能講習を実施するとともに、事業者に代わって特別教育や各種安全衛生教育等を実施しています。

近年では、令和2年7月の石綿障害予防規則等の改正により、建築物等の解体または改修の作業を行うときには、対象建築物等の石綿等使用有無について、建築物石綿含有建材調査者による事前調査の実施が義務付けられたことを受けて、本資格を取得するための建築物石綿含有建材調査者講習を各支部において実施しています。

建設業労働安全衛生マネジメントシステム

COHSMS(コスモス)の普及・促進等

建設業労働安全衛生マネジメントシステム(コスモス)推進事業

「コスモス(COHSMS)」は、店社と作業所(作業現場)を一体とした組織をシステム確立の単位とするなど、建設業の特性(※)に対応した国内唯一の労働安全衛生マネジメントシステムです。

建災防では、このコスモスの必要性について周知・啓発を図るために、オンラインによる「コスモス説明会」の実施や、個々の企業に応じたシステム構築、運用の支援サービス、個別相談などの普及促進事業を行っています。

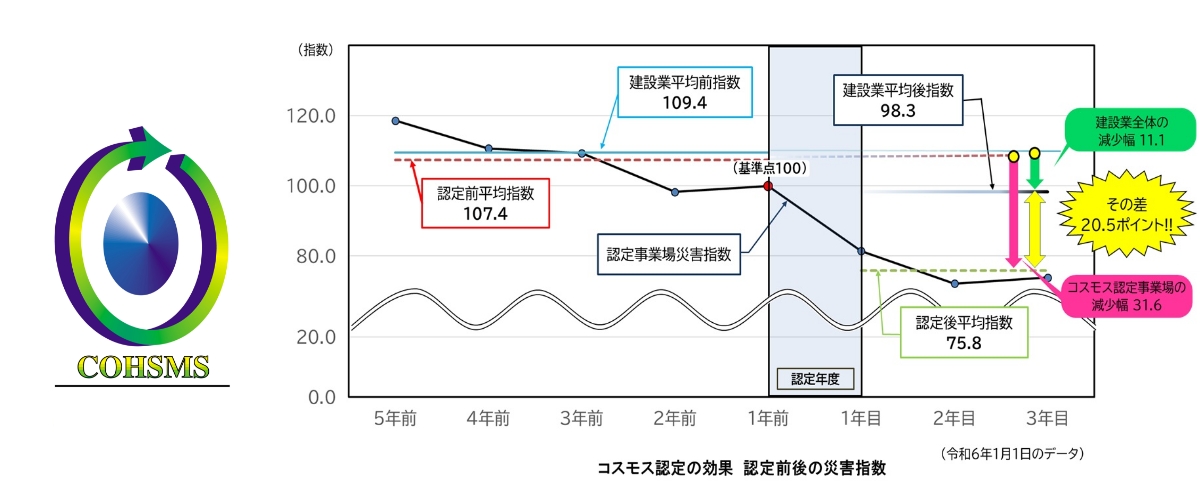

また、コスモスを導入し、認定基準に適合している建設事業場については「コスモス認定」を行い、「コスモス認定証」の交付も行っています。

この認定を取得した企業は、取得前に比べ労働災害の減少幅が大きいなど様々なメリットがあります。(グラフ参照)

(※)工事が有期であること。元請工事業者と専門工事業者の協力体制のもとに工事が進められること。建設企業の店社と作業所が一体となり工事管理が行われること。

労働災害防止規程の設定及び変更

建設業労働災害防止規程

建災防の設立根拠となる労働災害防止団体法には、労働災害防止規程を設定すること、また、会員はこれを順守することが定められています。

建設業労働災害防止規程とは、法令を上回る基準を定め、会員が労働災害防止のために守らなければならない事項を定めた自主基準であり、昭和41年に制定され、その後関係法令・指針・通達等の改正等を踏まえ、内容の変更が行われてきています。

直近の変更点としては、建設工事を取り巻く環境の変化を踏まえ、足場からの墜落防止、石綿健康障害防止などの関係法令の改正や、新ヒヤリハット報告等の協会独自の上乗せ規程など、当協会が策定した第9次建設業労働災害防止5か年計画目標を達成するために必要な内容を盛り込み、令和5年9月12日に厚生労働大臣の変更認可がなされ、令和5年12月11日より適用となりました。

全国建設業労働災害防止大会

全国建設業労働災害防止大会

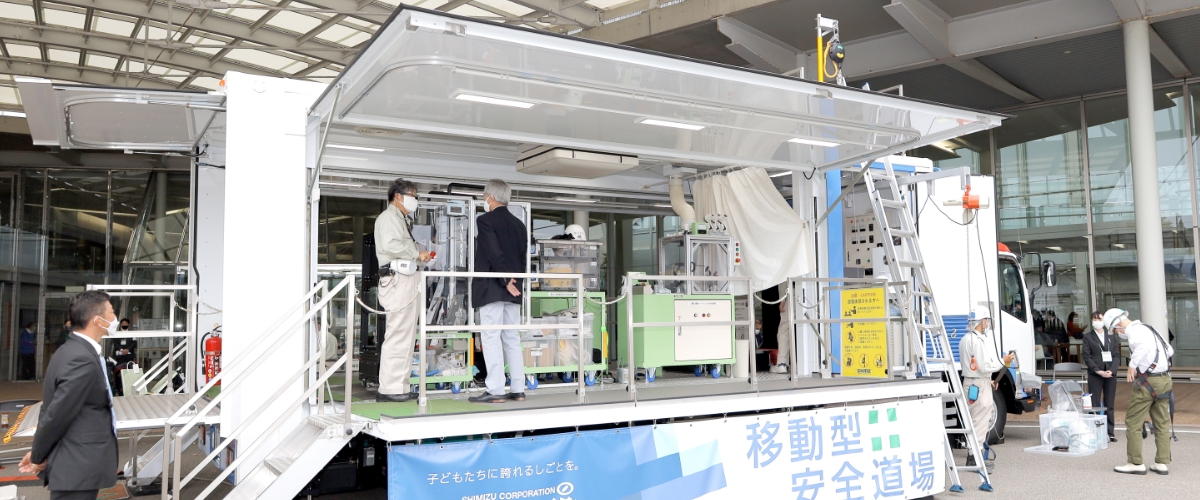

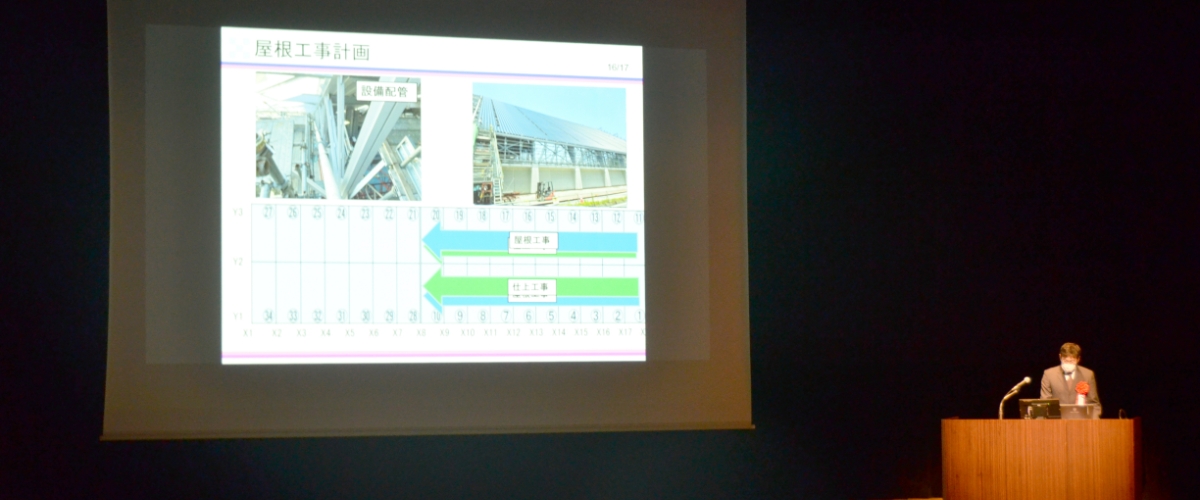

建設業の安全衛生意識の高揚と安全衛生管理ノウハウの共有化のため、建設業の安全衛生担当者が一堂に会する全国建設業労働災害防止大会を2日間に渡って開催しています。

初日の総合集会では、建設業における安全衛生活動に顕著な功労・功績のあった方々、事業場等に対する表彰、著名人による特別講演などを行い、2日目の専門部会では、会員建設企業等によるリスクアセスメント、安全衛生教育等安全衛生活動の好事例に関する研究発表を行っています。併せて、安全用具・保護具等のメーカーなどが中心になり、「安全衛生保護具・測定機器・安全標識等展示会」展示会も開催しています。

広報活動

広報誌「建設の安全」を年10回発行しており、会員や建設業の安全衛生に携わる方に法令の改正や通達、会員企業が取り組んだ安全衛生活動の好事例、作業内容に適した保護具の選定や使用方法、災害事例等の最新情報や建災防の活動を紹介しています。

また国が策定する「労働災害防止計画」をふまえ、今後5か年において会員及び協会が目標とする重点事項と実施すべき具体的活動について策定した「建設業の労働災害防止に関する中期計画と今後の展望(第9次建設業労働災害防止5か年計画)」、年度ごとに会員・協会が実施する労働災害防止活動の重点実施事項、建設現場における具体的な安全衛生対策、協会が主唱する各種運動等をまとめた「建設業労働災害防止対策実施事項」、各種労働災害防止運動ごとに、実施要領を作成しています。

安全衛生図書・用品等の普及・頒布

教材等作成・頒布事業

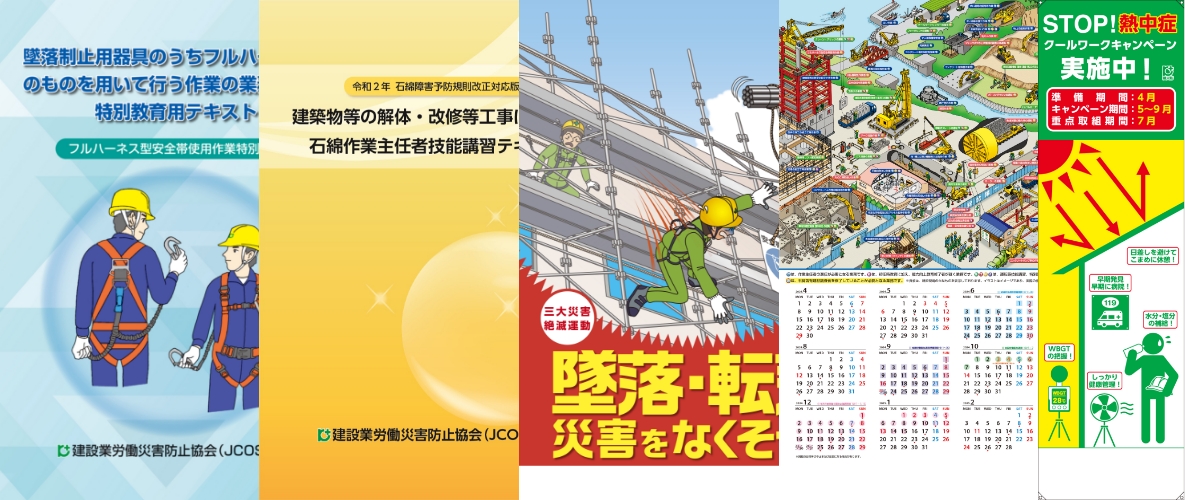

建災防では、建設事業者が自主的に実施する安全衛生活動や安全衛生教育等の労働災害防止活動を支援するため、安全衛生教育用図書、ポスター、のぼり等を作成、頒布しています。

図書については、技能講習や特別教育、能力向上教育等の各種テキスト、技術書等、法令の制定・改正、新工法の開発等に伴う新規テキストを作成しています。

また、各種強調月間用のポスターやのぼりも作成しています。

調査・研究

建設業における労働災害防止のための調査研究・開発

建設業を取り巻く環境の変化に対応した安全衛生活動を進め、建設工事従事者が安全で健康、快適に働けることを目指して調査研究・開発を実施しています。

調査研究テーマは、行政機関(厚生労働省)の動きや建設業界のニーズ等を踏まえ、メンタルヘルス対策やICTの活用、保護具の選定などを取り上げてきました。

近年、高年齢労働者の増加に伴い、令和5年度を初年度とする、第9次建設業労災防止5か年計画において、60歳以上の死傷年千人率を減少に転じさせる目標を掲げているところです。

このため、令和6年度は、新たに「建設業における高年齢就労者の労働災害防止対策のあり方検討委員会」を設置し、建設業の特性を踏まえた転倒や墜落・転落防止対策について取組事例の収集・紹介や効果的な手法等の開発や周知啓発のあり方についての検討を行います。

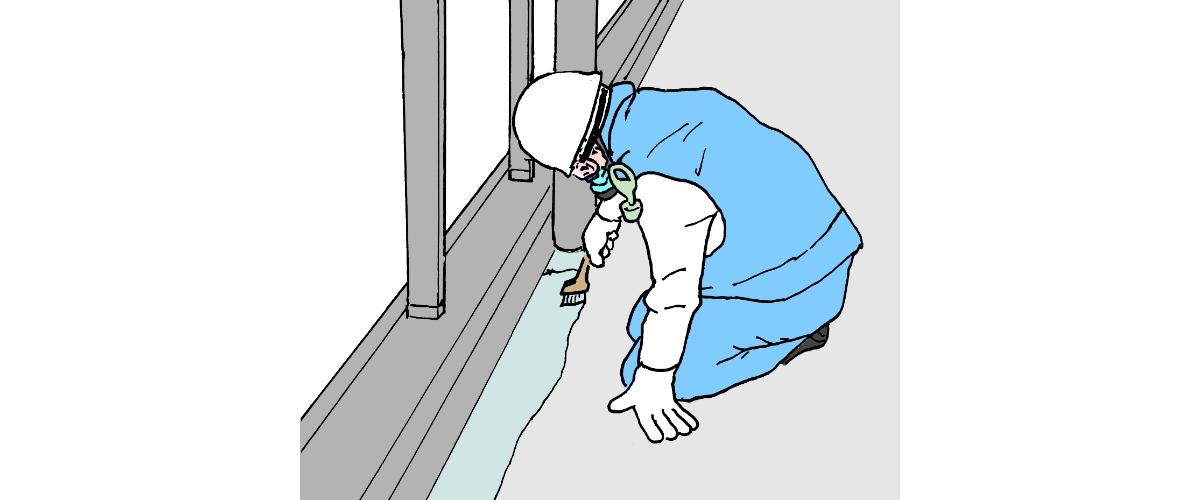

建設業における化学物質のばく露防止対策事業

令和6年4月1日に全面施行された、化学物質の自律的管理の規制により、建設業含む全ての化学物質を取り扱う事業場で、化学物質管理者等の選任を行うこと等が義務化され、危険性・有害性が確認された全ての物質に対して、ばく露を最小限とすること等が求められています。

このため、建災防では「化学物質対策センター」を設置し、事業者が適切に対応できるよう、代表的な作業別リスク管理マニュアル等の作成・普及、化学物質及び保護具等に関する必要な情報収集・提供、事業者への相談支援等を行っています。

なお、作業別リスク管理マニュアルは、建設業における代表的な化学物質取扱作業である、ドア塗装、防水等6作業について、ばく露実態を踏まえた有効な個人用保護具の選定等具体的対策を盛り込んだ現場に即した内容となっています。

安全衛生に関する技術指導・支援

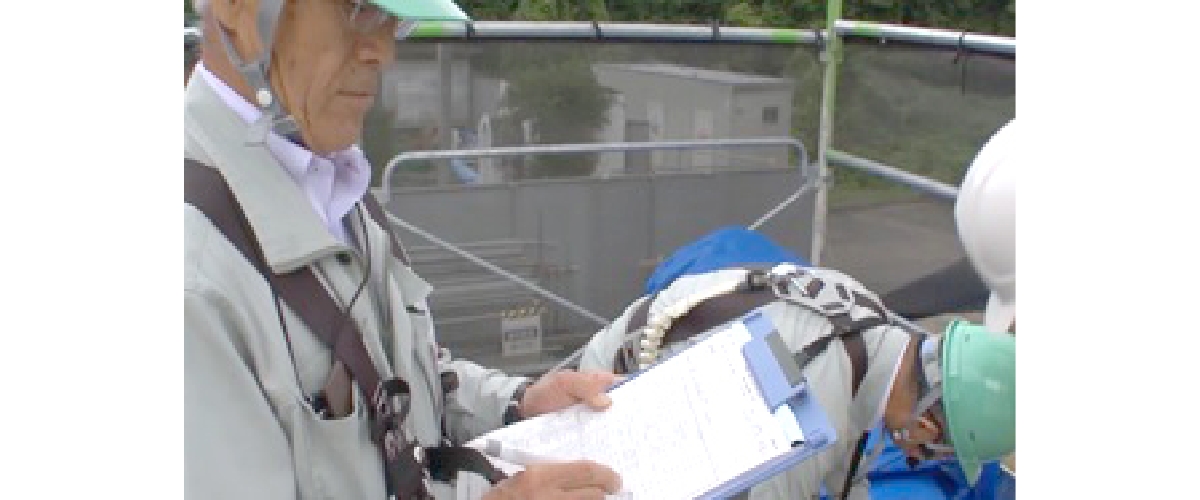

専門家による技術指導・支援

中小建設工事業者を対象として、建災防の安全・衛生管理士が技術指導や支援を行う他、建災防会員事業場から選任された安全指導者が行う安全パトロール等をバックアップしています。

安全衛生のプロである安全・衛生管理士は、中小建設工事業者等の安全パトロールにより現場の安全対策等のアドバイスを行っています。また、事業場、協議会等が開催する安全大会や研修会等において、テーマに合わせた講話を行っています。

この他、建設現場でのメンタルヘルス対策として、中小規模建設工事業者等に対して建設業メンタルヘルス対策アドバイザーによる研修会及び指導・支援を実施し、メンタルヘルス対策(建災防方式健康KYと無記名ストレスチェック、建災防方式新ヒヤリハット報告)の促進を行っています。

中小専門工事業者の安全衛生支援事業

鉄筋工や塗装工など中小専門工事業者の安全衛生活動を活性化し、労働災害の一層の減少を目指す事業です。

中小専門工事業者等を会員とする団体と連携し、各都道府県支部を通じて、団体等から選任された、安全衛生活動支援事業推進員が中小専門工事業者に対して技術的な支援等を行っています。

推進員による支援等は全て無料で実施しており、支援内容については、以下のとおりです。

①安全大会や、社内教育でのニーズに合った内容をお話しする「安全講話の実施」

②現場にひそむ危険について安全へのアドバイスを行う「現場の安全点検」

③事業者の安全衛生計画作成や教育活動への支援等「企業への個別支援」

自然災害からの復旧・復興工事安全衛生確保支援事業

近年、自然災害によるインフラ設備等への被害が増えています。

自然災害からの復旧・復興工事や防災・減災工事では、足下が悪く、複数の建設機械が同時に稼働するなど特有の危険があり、作業に従事する方の安全衛生確保が課題となっています。

このような状況を踏まえて建災防では、安全衛生の専門家が現場で、より安全な作業方法等についてアドバイスを行う「現場指導」、現場経験の浅い方や再教育が必要な方、現場の管理監督的な立場におられる方など職種や立場に応じて実施する「安全衛生教育」(基礎的教育・管理監督者向け教育)、現場で作業に応じた安全衛生確保のためのポイントを短時間で説明する「ワンポイント安全衛生教育」などを実施しています。

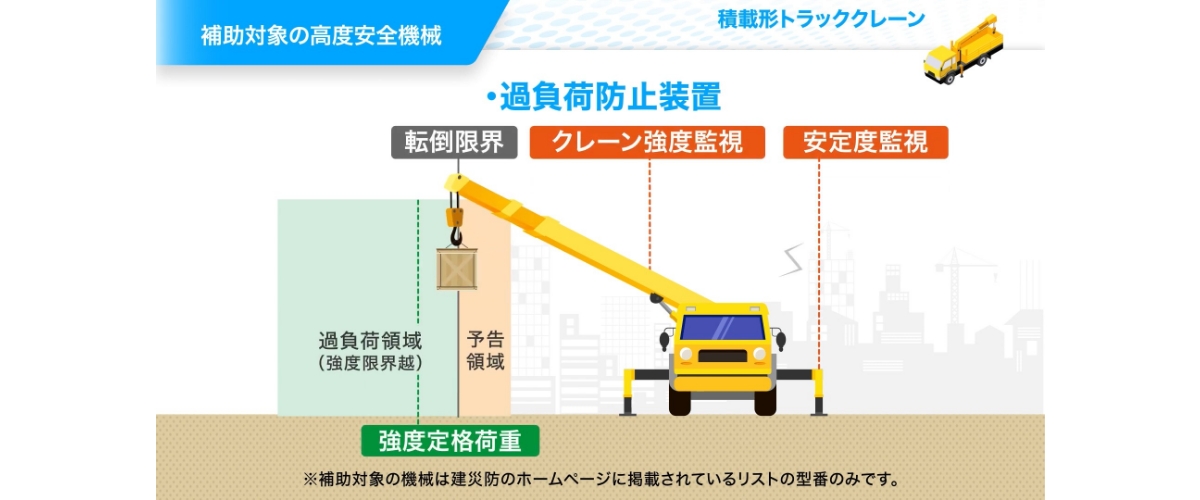

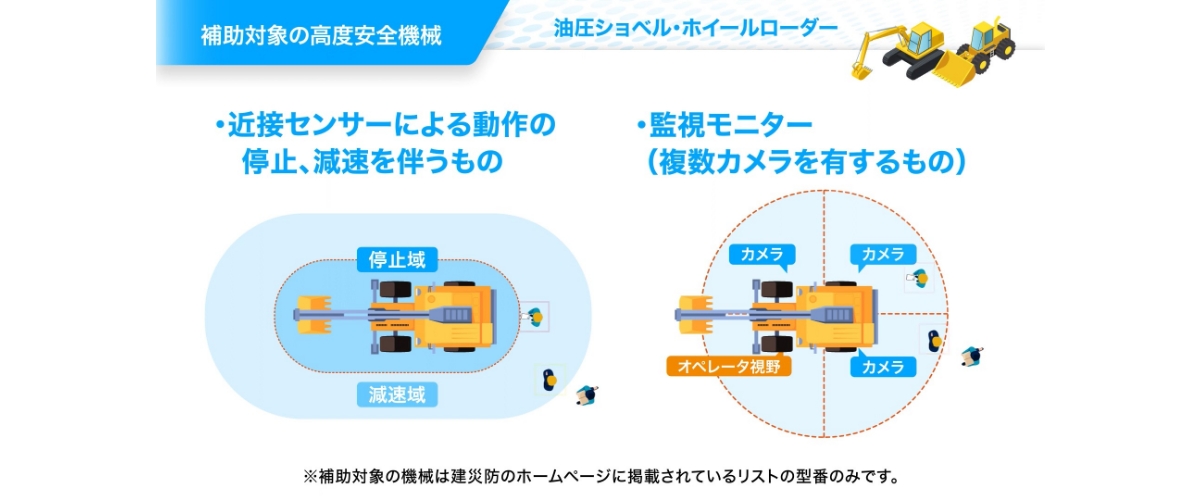

高度安全機械等導入支援補助金事業

車両系建設機械等においては、人を感知して自動的に機械を停止する装置(近接センサー)等高度な安全機能を有する機械等(高度安全機械等)の開発が進められており、これらの活用を推進していくことにより、労働災害の防止を推進していくことが求められています。

しかしながら、資力の乏しい中小建設事業者においては、これらの導入が困難であるため、国(厚生労働省)が創設した「高度安全機械等導入支援補助金事業」を建災防が「補助金事業者」として運営するものです。

補助対象の安全装置及び補助金交付額は以下のとおりです。

(1)積載形トラッククレーン:過負荷防止装置(JCASに適合)

一機当たりの上限交付額100万円

(2)油圧ショベル、ホイールローダー:

① 近接センサーによる自動減速・停止装置

一機当たりの上限交付額100万円

② 監視モニター(複数カメラを有するもの)

一機当たりの上限交付額50万円

※一企業当たりの上限額は500万円

申請等の詳細は「高度安全機械等導入支援補助金事業ホームページ」をご確認下さい。

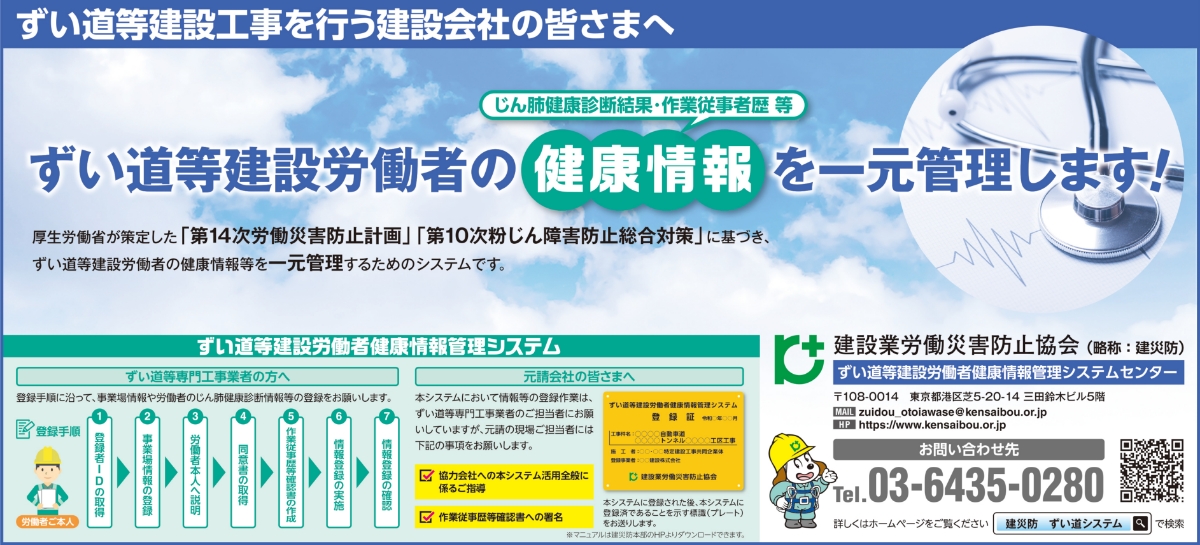

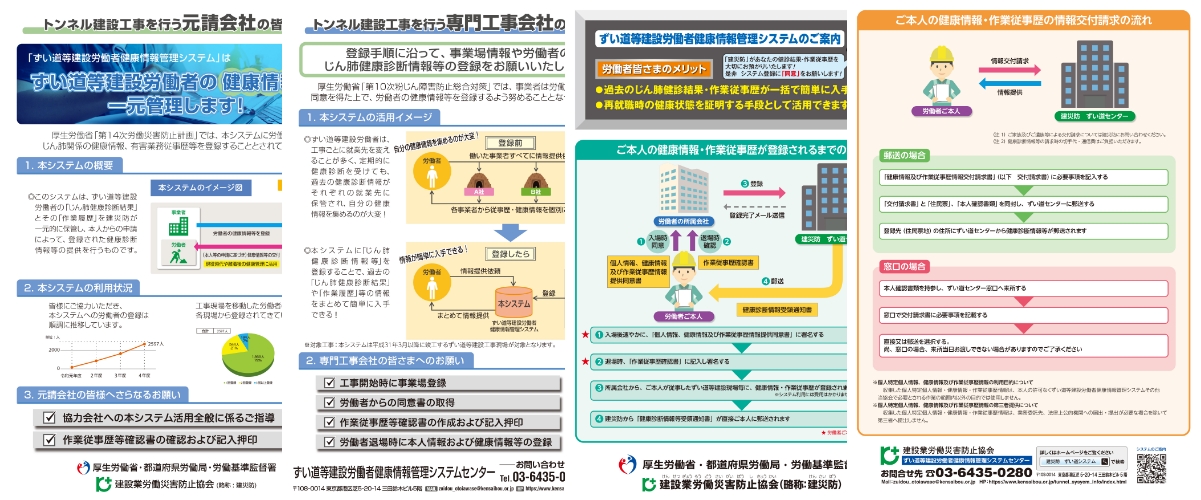

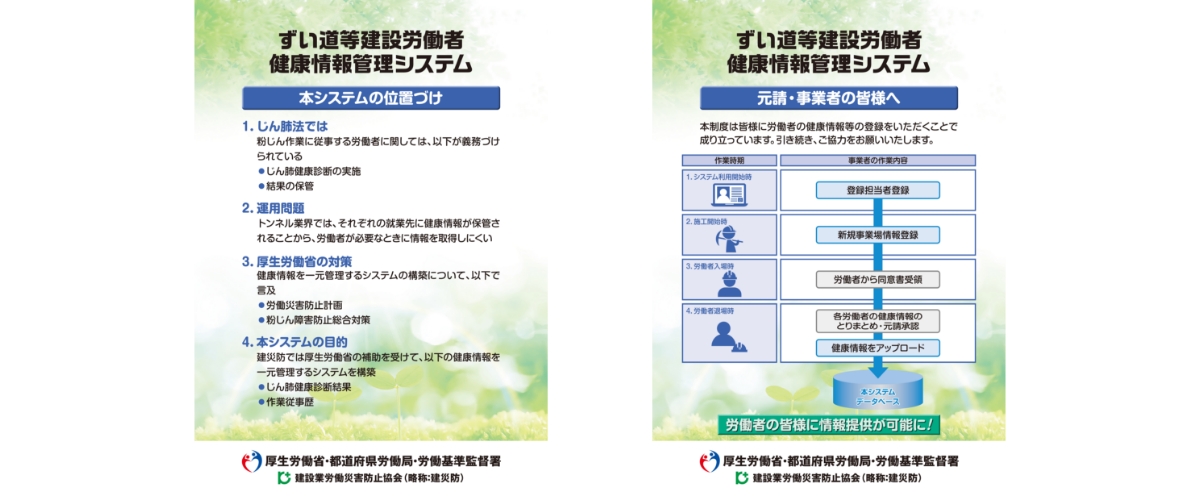

ずい道等建設労働者健康情報管理システム運用事業

じん肺は粉じんを長期間吸い込むことで発症する肺の病気で、発症までに長い年月が掛かり、かつ病気の進行が不可逆であるために健康管理が難しい病気の一つとされています。

国は事業者に対してじん肺健康診断の実施とその結果の保管を義務づけていますが、現場毎に就業先を変えることが多いずい道等の建設工事現場では、以前のじん肺健康診断情報等を確認することが困難という問題がありました。

このため、建災防では厚生労働省の補助を受け、令和元年からずい道等の建設工事で働く方のじん肺健康診断結果と作業従事歴を一元的に保管し、ご本人からの申請によって登録情報を提供する事業を行っています。