令和6年度(第61回大会)

- 第四の安全保護具® 耐圧グローブ「PRESS GUARD」(プレスガード)の開発

-

所属会社 氏名 四国電力株式会社 株式会社ダイコープロダクト 四変テック株式会社

【開発の背景】

厚生労働省の統計「建設業における挟まれ・切れ等による傷病部位」によると、傷病の約64%が手指に集中しており、当社においても指の挟み込み等の作業災害は例年発生している。この"指"に関わる災害は、主に不注意などのヒューマンエラーに起因していることから、注意喚起等のソフト対策だけでなく、安全保護具の充実等のハード対策も必要となっている。

しかしながら、手・指の安全保護具である一般的な作業用手袋には、指全体を挟み込みから保護する機能を持った製品が存在しておらず、存在したとしても指先のみを防護したものであった。また、防護性能を向上させると指先の感覚が低下するため、指全体への防護範囲の拡大と作業性能の両立が大きな課題となっていた。

【作品の特徴】

ヘルメット、フルハーネス、安全靴に次ぐ"第四の安全保護具®"として、手指全体を挟み込み等の圧力から守る防護性能と指先の作業性能を兼ね備えた"耐圧グローブ「PRESS GUARD」(プレスガード)"を開発した。

1. 全体構造

耐圧グローブは、指を保護するための防護プレートを固定したインナーと、プレートが指に沿うようにインナーを被覆するとともに、作業時に資機材に直接触れるアウターの2重構造とした。インナーとアウターは、マジックテープで留めることより、長期使用によりアウターが損耗した場合、アウターのみの交換を可能にするなど経済性についても考慮した。

2. 防護プレートの構造【特許技術】

防護プレート(14枚/片手)は指の関節位置に対応するよう3分割した金属平板とし、防護プレート同士を連結せず、各々を手袋に固定することとした。

このプレート構造を採用することにより、指全体を挟み込み圧力から守る防護性能と、指の複雑な挙動への追従性を確保することによる作業性能との両立を達成した。

3. 防護プレートの材質と強度

防護プレートの材質については、調達が容易で経済性・加工性に優れる"鉄"を採用し、プレートの表面には、高温による炭窒化物の化合物層を生成させるガス軟窒化処理を施すことにより、0.6mmと薄く軽量なプレートの靭性を向上させるとともに防食性能を付与した。

強度については、耐圧試験を実施した結果、プレート変形時(指に大きな荷重が掛からない状態)における最大荷重は静圧で約4kN(約400kg)となり、人力で取り扱う資機材重量であれば充分な耐圧性能を発揮できることを確認した。

4. 手袋(アウター)の生地

現場で使用される作業用手袋は、金属等の硬い資機材と触れる機会が多いため、アウター生地の耐久性は特に重要となる。そこで、"エンボス入りシリコーンレザー"を開発することにより、摩耗が激しい部位の耐摩耗性向上と手袋全体の柔軟性及びノンスリップ性を実現した。

【効果】

「PRESS GUARD」(プレスガード)は、"圧力に耐える"これまでにない作業用手袋であり、現場での様々な安全対策やルール整備に加えて、本手袋を着用することにより、"作業員の安全確保"と"労働災害損失コストの低減"に寄与することが可能である。

- 吊荷直下の人をAIで検知して人払いする警報装置「AIスコープ」

-

所属会社 氏名 株式会社竹中工務店 大阪本店 西日本機材センター 開発グループ 谷 竜征

【開発の背景】

建設現場におけるクレーンを用いた揚重作業では、吊り荷の落下や挟まれのような危険が伴い、過去にも多くの災害が発生している。特に近年では吊り荷の落下災害が増加傾向にある。これを防ぐために、建設現場では、玉掛け3・3・3運動(地切り30cmで3秒間停止し、3m離れて巻き上げる)という安全活動を実施している。また、タワークレーンの運転席から操作してフック付近に取り付けた警報装置を鳴らすなどの安全対策を実施しているが、タワークレーンのオペレーターが警報を鳴らしているため、オペレーターの死角になる範囲では警報を鳴らせず、災害発生のリスクが存在する。対策として、揚重作業専用の監視人を配置し、吊荷直下の人払いを実施する場合や、玉掛け者が揚重巻上時に、ホイッスルを鳴らして注意喚起を実施するなど様々な対策を講じている作業所もあるが、未だ揚重災害はなくなっていない。そのため、機械的に吊荷直下侵入者防止対策を講じる必要があった。

そこで、クレーンのフックにカメラを設置し、AIによる画像認識技術を用いて人を認識してセンサー検知エリア内の人に対してアラート通知するAIスコープ(アイスコープ)を開発した。

【作品の特徴】

この製品の特長として4つの機能がある。

1.吊荷直下の「人」を自動検出してアラート発報機能

クレーンのフックに取り付けたカメラから人物を自動で検知するAI検知機能

2.フックの高さに応じて検知エリアを維持する機能

一般的にはカメラの高さが変わると画角が広がっていく方向にあるが、製品本体に内蔵している、気圧センサーを用いて、センサー検知エリアを自動で維持する機能

3.マグネットでフックへ簡単に取付け

タワークレーン、移動式クレーン、フックの形状に応じて、製品本体を取り付け可能

4.検知エリアを用途に応じて設定可能

基本の検知エリアは直径8mの円内であるが、用途に応じて任意のエリア設定が可能

【効果】

クレーンに関する警報装置は一般的に運転席のフットペダルや玉掛け者が持つリモコンからクレーンフックにある警報装置を鳴らすのが一般的であるため、人によって警報を鳴らす頻度やタイミングが異なり統一性がなかった。さらに、クレーンのオペレーターがフットペダルで警報を鳴らす場合、運転操作を行いながらになるため、クレーンの運転に専念できていない。しかし、AIスコープは吊荷の直下に人が入って来た場合のみ、自動で警報を発報するので、クレーンのオペレーターも運転に専念することができる。

また、一般的な警報装置を手動で鳴らす場合、吊り荷の位置と関係なく警報を鳴らすことが多く、作業員が音に慣れてしまい警報が鳴っていても、人が退避しない状況になってしまうこともあるが、AIスコープは吊荷直下に人が入って来た時に警報を鳴らすので、警報に慣れることがなく、音が鳴ったら退避する環境を構築することができる。

令和5年度(第60回大会)

- 人と機械の協調安全を用いた高所作業車の安全性向上

-

所属会社 氏名 大和ハウス工業株式会社 安全部 森 朋仁

【開発の背景】

建設現場や土木工事などでは、自走式の高所作業車が数多く使用されている。作業床の上昇時に操作者が梁など上部の固定構造物の存在に気付かずに、手すり等との間に、手や頭や体を挟まれる死亡・重篤災害が発生している(図1・図2)。高所作業車には、制動装置(足踏み式ネガティブブレーキ、以下「フットペダル」という。)が装着されている。

高所作業車は作業床を上昇させ、1人で作業することが多く、様子は下から見えず危険性が高い。他社から後付け安全装置が提供されているが、音や光で知らせる警報型が多く、停止機能がない。装置はポール等を使用し頭上より高い位置に設置するものが多い。設備工事等ではポール等が邪魔になり作業性の低下も報告されている。作業性を犠牲にせず、既存より検知範囲が広く、操作者の意識が低い状態でも停止する安全装置が、災害防止に必要と判断した。

【作品の特徴】

作業床上昇時に操作者の意図とは無関係に、既存物への接近を判断した際は、警告の意味で自動停止し、再操作で必要な高さまで上昇可能な後付けの安全装置を開発した。この安全装置は、スリーポジションイネーブルスイッチ、センサ、ソフトウェアの3つの要素から構成されており、個々の長所と短所を補完するように設計されている。スリーポジションイネーブルスイッチ「以下3Pイネーブル」(図3)とは、「強く押しても離しても停止」するスイッチである。非常事態において人間は、物を離すか強く握るという行動特性があり、それを利用したものである。

上昇時に挟まれフットペダルで停止動作が対応できない場合でも、(人は上から挟まれた時、反対方向への動作、つまり足を持ち上げることは難しい)。3Pイネーブルで停止する。(図4)

センサは操作者の頭上を常に監視し、検知範囲は既存品より2倍から10倍以上ある。より広範囲検知が必要な場合は、複数センサにも対応可能である。ソフトウェアは操作者の行動特性や建築土木現場の特性に対応するように設計されており、誤検知対策や意図的な無効化防止対策も複数組み込まれている。(図5・図6)

【効果】

装着前と装着後に関係者へアンケートを実施した。結果どんな状況でも緊急停止できると感じる人が増え、突然の傷病等で意識を失い操作レバー側に倒れ込んでも停止する安心感も増えウエルビーイングが向上した。効果の有効性が認められIGSAP SAFETY2.0に適合した。

令和4年度(第59回大会)

- 残存型枠組立て時の手摺の設置方法改善への取組

-

所属会社 氏名 石黒建設(株) 土木部 作業所長 発田 寛樹

【開発の背景】

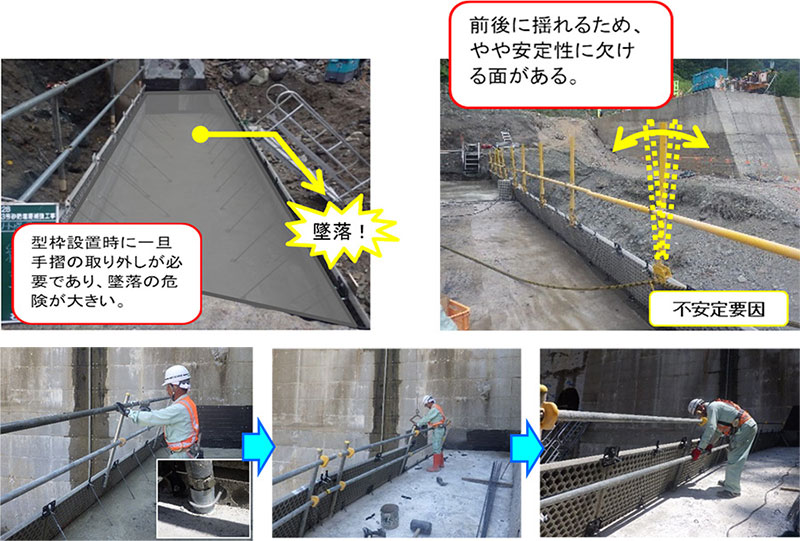

残存型枠手摺の設置については、従来手摺の支柱を残存型枠本体や組立用金具に直付けする方法で行っていたため、次リフトコンクリートの型枠建込み時に手摺を外して作業する必要があり、次リフトの型枠建込み作業中について、墜落災害に係るリスクが増大することや、応急処置として親綱等の設置が必要となっていた。

また、従来の手摺については、支柱を残存型枠に固定する金具自体が堅固なものではなく、強く揺さぶると前後に揺れることや、やや安定性に欠け、墜落には至らなくとも作業員にとって不安定要因であったため、改善したいと考えていた。

【作品の特徴】

施工概要は、従来手摺の支柱を残存型枠本体や組立用金具に直付けしていたものを、残存型枠背面側(コンクリート打設により埋設される箇所)に設置することで、型枠組立作業と手摺の取り外し作業に『時間差』を設け、『常に手摺が存置された状態で作業できる』ように改善したもの。残存型枠勾配と手摺の設置勾配を整合させ、支柱と交差する2段手摺用のクランプを溶接留めとすることにより、型枠設置側(設置位置)を平面、円滑にすることで施工可能となった。

【効果】

今回運用した手摺の設置方法の改善については、不安定要因であった揺れなどもほぼなくなり、より堅固な手摺となった。また、手摺もしくは残存型枠が常に設けられている状態が維持できるため、親綱設置等の墜落防止対策が不要となり、従来作業より安全に作業を進めることができた。墜落災害に係る災害発生リスクを低減させ、作業環境が改善されることが確認できた。また、手順が1つ増えることになるが、常に作業箇所が堅固な手摺等で囲まれた状態なので、作業員からは安心して作業できるとの声も聞くことができ、改善策について有効であったと実感することができた。

※令和2、3年度は該当作品がございません。

令和元年度(第56回大会)

- 「吊足場に潜むリスクを軽減する吊チェーン調整具「キメチェン」」の開発

-

所属会社 氏名 株式会社 樹 代表取締役 吉森 英樹

吊りチェーンで構成する吊足場は、建設工事には不可欠であるが、設置・撤去時のみならず、実際の各種建設作業時も事故のリスクが高い現場である。

設置・撤去時は、高所でしかも単管の上での作業となる超危険な作業である。また、5%以上伸びたチェーンは破断の危険があるため、使用できないが、一旦設置されたらチェーンの伸びを「長さ」で確認するのは現実には不可能である。更に、チェーンの「張り」は、フックを掛けるコマで調整するが、コマ単位の調整であり、すべてのチェーンを最適な張力に調整することは不可能である。すなわち、ピンと張ったチェーンと緩く張ったチェーンが混在することとなり、特定のチェーンに荷重が集中する危険がある。

この吊りチェーン調整金具には、1)電動インパクトレンチを用いた長さ調整を可能、2)吊チェーンの伸びを可視化できる、3)無段階の長さ調整が(ミリ単位)可能、4)盛替え作業の簡素化、少人化などの特徴があり、次の効果が期待できる。

1)設置・撤去時の鳶職の事故リスクを1/10以下に削減

・リスクは、危険度と暴露時間の積

・吊りチェーンの調整では、作業時間が1/10になるので、事故リスクも1/10となる。

2)吊チェーンの伸びを可視化可能(リスクの表示:特許技術)

・「キメチェン」は過負荷が(約1t)が掛かると不可逆的に湾曲し、目視可能。

・湾曲した「キメチェン」及び危険な吊チェーンを廃棄することによりリスクを除去。

- 「鉛直ボーリング掘削時のケーシングロッド取付装置」の開発

-

所属会社 氏名 株式会社 山全 専務取締役 牛尾 研太

鉛直方向のボーリング作業では、掘削を所定の深度まで進めていくうえで、ケーシングロッドやインナーロッドをつないで掘進していくため、その脱着作業が非常に危険な作業であった。 従来までは、手作業によりケーシングロッドやインナーロッドを削孔機械にセットしていたが、重量物かつ接続時に手元作業者の指詰め事故の発生が多く見受けられ、繰り返し作業による労働者への負担も大きく、作業方法の改善が急務であった。

そこで、手元作業者がケーシングロッドやインナーロッドを持つことをなくし、ロッド接続時の事故の発生を確実にゼロにするというコンセプトのもとに専用の取付装置を開発した。

その結果、次のような効果が得られた。

① 専用の取付装置に手元フックが付いているため、手元作業者がケーシングロッドおよびインナーロッドに直接触れることがなく、手詰め事故が確実に防止できる。

② ボルトにて固定し、確実な締め付けができ、落下防止対策およびインナーロッドの中抜け防止につながり、足元への落下が防止できるほか、クレーンにて吊り上げた状態でセットできることで、取り付け作業時の作業者へのロッド接触・転倒対策にもつながる。

平成30年度(第55回大会)

- シートベルトの着用によるドラグショベルの誤作動防止システム

-

所属会社 氏名 大山土木株式会社 安全部 部長 大山 顕寿

ヒューマンエラーや、誤作動による重機災害は後を絶たない。さらに、建設機械による災害が未だ建設業の死亡災害において大きな割合を占めているため、建設業における労働災害の撲滅には、建設機械による災害の減少が不可欠な状況である。

一般車両ではシートベルトの着用が義務化されているが、重機作業ではシートベルトを着用せず、その結果被災する例が後を絶たない。

そこで、ドラグショベル運転時において、シートベルトを着用しないとオペレーターには警報音が鳴り、レバーロックが解除されていても重機が作動しないよう改良した。重機周辺の作業員には、キャビン上部に取り付けたLEDライトが点灯することで「オペレーターがシートベルトを着用していること(重機が動く状態であること)」が分かるようにした。

□これにより次の効果が得られた。①オペレーターのシートベルト着用率が高まり,安全意識の向上が図れた。②運転席内でのヒューマンエラーや誤作動に対する危機意識が強くなり、事故防止の意識向上が図れた。③外部からもオペレーターのシートベルト着用の有無が分かるため、不用意に重機に近づかなくなり、重機災害に対する安全意識が向上した。④シートベルトの着用により、横転事故の際にも運転席から放り出されるのを防ぎ、さらなる安全の向上が図れた。

平成29年度(第54回大会)

- 「VR(仮想現実)を活用した安全体感教育(危険の感受性に訴える教育)技法」の考案

-

所属会社 氏名 株式会社明電舎 常務執行役員 竹川 徳雄

建設業における労働災害は大幅に減少しているが、依然としてヒューマンエラーによる労働災害は減少していない。

その要因は「どこが危険なのか?」、「何が危険なのか?」、「どうすると危険なのか?」が分かりにくいことである。

以前から「安全体感教育」は実施していたが、擬似的に危険な状況を創ることが困難であった。

そこで、最先端のVR(仮想現実)技術を活用した安全体感教育技法を考案し、現実に近い臨場感を再現することで教育効果を高めることとした。

これにより、よりリアルに疑似体験が出来るようになり、作業員の安全意識が向上した。

- 「ピット内への昇降時の安全設備」の改善

-

所属会社 氏名 戸田建設株式会社 東京支店 作業所長 相澤 勇一

ピット内作業においては、①マンホール等の蓋が開放状態となるため、開口部の墜落リスクが発生する。②ピットに出入りする際、及びタラップを昇降する際に墜落災害のリスクがある。③既製のタラップでは作業現場によっては長さが合わず、現場毎に安全確保のための作業が必要となる等の問題があり、墜落リスクの削減と作業の効率化が求められていた。

そこで、軽量でエレベーターへの積みこみも可能な昇降設備の改良を行い、安全の向上を図ることとした。これにより次の効果が得られた。

①梯子の固定が容易で、昇降時の墜落災害リスクの削減が出来る。②これ一つで形状の異なる開口部に対応できるため、以前より昇降時の安全確保が容易である。③軽量のため設置や移動が簡単で、耐久性にも優れている。④作業時の安全確保が容易で、安全性の向上と作業全体の生産性が向上する。

平成28年度(第53回大会)

- 仮設可搬式ライン材「ピタリングライン」の開発

-

所属会社 氏名 上北建設株式会社 土木部 技術推進室 主幹

積水樹脂株式会社 交通・景観事業部 開発室 課長下川原 隆

髙木 一誠

道路工事などの交通規制では、矢印板やカラーコーン、交通整理員等によって誘導作業を行っているが「もらい事故」などの交通災害は、依然として後を絶たない。工事規制区間での走行をより安全に誘導する方法の一つとして、仮ライン材によるドライバーの視線誘導が挙げられるが、従来行われている「直接路面にペイントする方式」では道路面を汚したり、規制解除後に通常路面標示の妨げになる。また、「粘着式の仮ライン貼付け方式」では、繰り返しの転用が効かず、濡れた路面には使用できないなどの欠点もある。このような事から、ライン材による「視線誘導対策」の現場導入には、大きな課題がある。そこで、工事規制現場で簡易的に活用でき視線誘導へと繋がる、仮設設置に特化した「仮設可搬式ライン材(ピタリングライン)」を開発した。

これにより、ドライバーの視線誘導効果を高め、道路工事現場に従事する作業員の安全性が向上するうえ、道路を汚す事なく簡単に設置・撤去でき、様々な規制形態に何度でも使用できる。また、走行ルートを逸脱した車両がこのラインを踏んだ際に、製品の厚さにより車両に振動が起きてドライバーへ注意を促し、事故を未然に防ぐ効果がある。

平成27年度(第52回大会)

- 可搬式プロテクター「飛び石 まもる君」の開発

-

所属会社 氏名 鹿島建設株式会社 関東支店 安全環境部 専任安全管理者

鹿島建設株式会社 関東支店 建築部 工事課長濱野 幸三

大塚 美彦

建築物等の解体工事において発生する粉じんを抑制するために散水を行っているが、散水作業を行う作業員には、解体片が飛来して、あたる危険性がある。この危険を低減するために自動散水機等を使用して作業員が解体現場に近寄らない方法もあるが、粉じん発生源に対して正確な噴射と適切な水量調節などは人力でないと対応できない。

しかし、解体作業時に作業員は常時ノズルを持ち続けるなど、過酷な作業条件となる。

そこで、効果的で環境にも配慮した、散水作業時の解体片の飛来による危険性の低減と作業員の疲労低減等、過酷な作業を緩和するために可搬式プロテクターを開発した。

「飛び石 まもる君」は、エキスパンドメタル(総体寸法S1,892ミリ×L914ミリ)を加工して、その中央付近に散水ノズルの台座、足下にはスムーズに移動するための車輪を取り付けるとともに、熱中症予防のため上部に太陽光遮断のスダレを取り付けた。

平成26年度(創立50周年記念大会)

- 「開口ハンガード」の開発

-

所属会社 氏名 五洋建設株式会社 名古屋支店 土木部 所長 井上 忠

補強土壁工ではコンクリートパネルの施工段数が上がっていくにつれ、高所の開口部が発生する。従来はパネル付近の地盤高を低く仕上げ、開口部までの高さを85cm以上確保し、墜落防止を図っていたが、手すり等は基本的に設置していないため、新規パネルの設置、パネル付近の盛土を行うときには、開口部へ近づくため、墜落する危険性が常に生じる。そこで、補強土壁工のコンクリートパネルに簡易かつ早期に設置することができ、開口部からの墜落災害を防止する「開口ハンガード」を開発した。

墜落災害の防止に有効で、鋼製のハンガーをパネルにかけ、金具で締め付けた後、ハンガーに付属するロックピンに手すりを設置すれば完了と設置が簡易であり、効率的に安全対策を施すことができ、作業効率が落ちない。

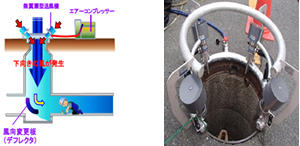

- 無翼扇型送風機「ホールエアストリーマ(HAST)」の開発

-

所属会社 氏名 東京都下水道サービス株式会社

代表取締役社長小川 健一

建設工事や下水道工事の際の管路施設の補修や清掃などの作業に際し、有毒ガスの発生や酸素濃度の低下による事故を防ぐ目的で、ファン式の換気装置による換気が行われている。しかし、ダクトが人孔内を塞ぐ形で設置されるため、作業員の自由な出入りができないこと、機材搬出入の度にダクトを取り外す必要があること、さらには、緊急時の避難経路の確保等に課題があった。そこで、コンプレッサーからの圧縮空気をリング状の空気管を通して4個のノズルから人孔内に噴出させ、周辺の外気を導風しながらコンプレッサー圧縮空気量の概ね100倍の送風量の空気を人孔内に送風することができる無翼扇型送風機「ホールエアストリーマ(HAST)」を開発した。

人孔を塞ぐことなく作業空間を確保したまま送気ができるので、人の出入りや資機材の搬出入が容易となり、作業の安全性、作業性が大きく向上し、作業現場の工程管理が良好になる。

平成25年度(第50回大会)

- 「セーフティガイドレール」の開発

-

所属会社 氏名 株式会社山全 専務取締役 牛尾 研太

従来、立坑掘削作業では、坑内の土砂や仮設資材等の搬出入の際に、クレーンにより直接土砂バケットを上下昇降させていた。このため、バケットに横揺れが発生しやすく、土砂等が飛来、落下する危険性があり、作業員は昇降時に立坑内の隅に退避し、作業が一時的に止まっていた。そこで、立坑のライナープレートにガイドレールを取り付け、土砂等の揚重時はバケットに取り付けたベアリング付きシャフト金物をガイドレールでサポートしながら、円滑に一定の位置で揚重を可能にした「セーフティガイドレール」を開発した。

これにより、バケットの横揺れがなくなり、バケット内の土砂等が落下する危険性が減少し、坑内の作業者の安全性が向上するとともに上下昇降もスピーディになるため、作業効率がアップする。

平成24年度(第49回大会)

- 「鉄筋ジャバラユニット工法」の開発

-

所属会社 氏名 福岡鉄筋工業株式会社 取締役 柳井 泰三

従来の鉄筋エ事は、鉄筋材を現場に搬入後、鉄筋工が切断、加工して、組立作業を行っている。しかし、鉄筋部材の種類が多く煩雑に現場内に積まれ、人力による横移動や脚立作業、足場上の高所作業が多く、また鉄筋工の力作業が多いこともあって、転落、はさまれ、腰痛などの労働災害があとをたたない。

そこで、ジャバラ結束線を用い、工場で部位毎に組立て、ユニット化した部材(梁材、柱材、スラブ材等)を折りたたんだ状態で現場に搬入、荷取りの段階でもとの形状に復元し、取り付ける工法を開発した。

これにより、現場における組立て等の作業や重量物の人力による運搬が大幅に削減され、また脚立などの高所作業が少なくなり、労働災害防止に有効である。

平成23年度(第48回大会)

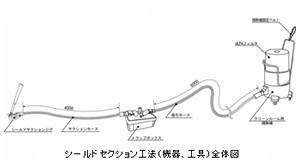

- アスベスト飛散防止型屋根改修工法「シールドサクション工法」の開発

-

所属会社 氏名 ㈱コトガワ 代表取締役 佐々岡良介

従来、アスベスト含有屋根材の改修は、撤去する屋根材上へ散水しながら釘抜き作業を行うため、作業者の転落等の危険性があるとともに、散水処理により周囲に附着したアスベストが、水の蒸発後に再飛散する可能性が高く、周辺住民のアスベスト被ばくが懸念されていた。また、建物外周は、飛散防止用防炎シート等で建物を覆う必要があるため、コストの増加や夏期の作業での作業場温度上昇に伴う熱中症の危険性等が問題となっていた。

アスベスト含有屋根材の改修(撤去)作業においては、屋根材留め付け釘一本の撤去でも約2万本から3万本ものアスベストが飛散する。また、散水を施しても屋根材内部へ水は浸透せずアスベストの飛散防止は困難である。そこで、専用工具を使用して屋根材留め付け釘とアスベスト含有破砕片及び飛散アスベストを吸引除去する「シールドサクション工法」を開発した。

- 「転圧用ローラーの巻き込まれ防止装置」の開発

-

所属会社 氏名 鹿島建設㈱ 関東支店 栃木営業所

湯西川ダム本体建設工事事務所 副所長濱野 幸三

建設現場においてローラーによる轢かれ災害が後を絶たず、人の注意力だけに頼った安全の確保には限界があることを痛切に感じる。その限界を解消すべく補助具として「転圧用ローラーの巻き込まれ防止装置」を開発した。

従来よりローラーの前後に柵を設置して轢かれる災害を防止するものがあったが、接触後もローラーが走行し、死亡まで至らずとも怪我をしていた。本考案は、ローラーの柵部分に接触すると、その走行が止まることから、災害の発生を未然に防ぐ事が可能となった。

平成22年度(第47回大会)

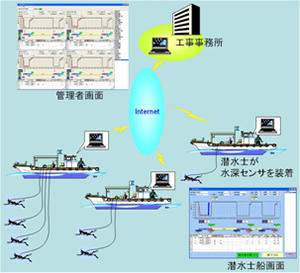

- 「自動潜水管理システム」の開発

-

所属会社 氏名 五洋建設㈱ 土木営業本部 土木プロジェクト部 部長

〃 土木本部 船舶機械部 係長中村 俊智

眞鍋 匠

港湾工事において、潜水作業(捨石投入・均し、被覆石均し)に関係する事故は17件発生し、内7件が減圧症である((社)日本潜水士協会調査、平成元年~平成15年1月)。

減圧症は“ベテラン潜水士でも陥る事故”という特性があり、その防止対策は潜水士自身の自己管理に委ねられていた。

このため、元請業者として煩雑な潜水計画の立案や変更作業の簡素化、潜水時間の適正な管理に着目した減圧症発症防止対策として工事事務所で一元管理できる「自動潜水管理システム」を開発した。

- 「火の粉養生装置 'スパークタワー'」の開発

-

所属会社 氏名 ㈱きんでん 京都研究所 第二研究開発部 課長 江川 正人

従来、一般電気工事などにおける配管などの設置に伴うガス切断機を用いたデッキプレートの開口工事においては、主に開口下部に高所作業車などの昇降設備を設置し、水を入れたバケツを密着させて火の粉を受けていた。

ところがこの方法では、大量の火の粉が下部に落下するのを防ぎきれず、火傷や火災発生の危険性が大きいことや、バケツの移動など、作業効率の悪さも問題となっていた。

このため、「火の粉受け」とバケツを伸縮可能なダクトでつなぎ、更に転倒防止用のアウトリガも装備した「火の粉養生装置 “スパークタワー”」を開発した。

平成21年度(第46回、創立45周年記念大会)

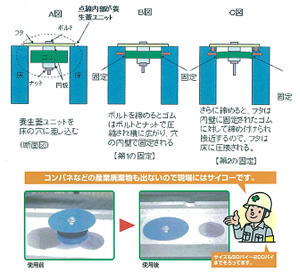

- 「養生蓋ユニット(コンクリート床の開口部の養生蓋)」の開発

-

所属会社 氏名 ㈱京都知財倶楽部 代表取締役 石部 博史

空調設備や上下水道の配管工事において、各階のコンクリート床に大小の開口部があり、従来はベニア板等で蓋をして作業を行っているが、作業員が開口部に躓いたり、脚立の脚が開口部にかかって転倒するなどの危険があり、また開口部から雨水が漏れたりしていた。

このため、蓋と2枚の板の間に挟む1枚のゴムと、これらを一体化にする一対のボルト・ナットの簡単な構成でコンクリート床の開口部に蓋をする養生ユニットを開発した。

- 「リスクアセスメントで災害ゼロ」-セーフティーチームTAKEDAの取り組み-

-

所属会社 氏名 武田建設㈱ 代表取締役社長 武田 美治

平成18年度の改正労働安全衛生法の施行により、リスクアセスメントの実施が努力義務となったが、鉄筋工事業者としてリスクアセスメントを導入し、店社及び現場で何をどのように実施すればよいのか理解できず苦労した。

このため、「リスクアセスメントで災害ゼロ」をテーマに「セーフティーチームTAKEDA」を発足させ、会合を重ねてリスクアセスメントの導入、実施に取り組んだ。

平成20年度(第45回大会)

- 「タングステン電極研磨用ディスクグラインダー」の開発

-

所属会社 氏名 (有)GT.Engineer 工事部 部長 後藤 昌秀

最近、建設現場においてタングステンを電極に使用するTig(ティグ)溶接が行われている。タングステン電極は、直径1.6~4mm、長さ3~10cm位の棒状のもので、よりよい溶接状態(品質確保)のためには先端を常時鋭く研磨する必要がある。現場でのタングステン研磨作業は主にディスクグラインダーを使用して行っているが、これまで砥石に手指の近づけすぎによる指の切傷、切粉による目の損傷等が多く発生しており、危険度が高い。

このため、現場の作業員とヒヤリハット等に基づき対策を話し合った結果、上部に研磨状況が見えやすいアクリル板を付けた、「ディスクグラインダー専用カバー」を開発し、タングステン研磨作業の安全性を向上させた。

- レーザー式警報システムにおける「球面リフレクタ」の考案

-

所属会社 氏名 大成建設㈱関西支店 現場代理人 川田 淳

高圧送電線直下での工事施工において、建設機械作業の安全対策のため、レーザー式警報システムを使用し、機械の作業制限を実施することにした。しかし、従来のシステムでは、制限させたい建設機械の材質・色・形状・油脂などの付着、さらにレーザー発光機からの距離などにより、レーザー光線の反射率が一定に得られないなどの問題があり、システムの信頼性に課題があった。

このため、建設機械の伸縮・起伏・旋回といった3次元的動作に対しても死角をもたないよう、塩化ビニール製の球面体(直径200m/m)に反射板(リフレクタ)を貼り付け、その球面リフレクタを建設機械の所定の位置(制限範囲内に侵入する可能性がある部位)に取り付け、レーザー光線の反射率を一定にすることを考案し、送電線近接作業の安全性を向上させた。

平成19年度(第44回大会)

- 「シールド工事におけるペダル式台車逸走防止装置」の開発

-

所属会社 氏名 鹿島建設(株)関西支店 機材部 機電グループ 課長 菅野 雄彦

シールド工事において、バッテリーロコに引かれた台車を動力車と切り離す際台車に何等かの逸走防止装置が必要であり、従来から「落とし込みピン式」、「キャンバー式」等の逸走防止装置が利用されている。しかしながら、作業性が悪く取扱が面倒であるこや、電気や油圧を利用するものは、作業性は良いが高価であるため採用されないなど問題点が多い。こうしたことから、バッテリーロコから台車を切り離す際に台車に設置したペダルを踏むと車軸に付いたギヤにストッパーが噛み合うことでブレーキが掛かり、ブレーキを掛けないと連結ピンを抜くことができない「シールド工事における連結ピン連動型ペダル式逸走防止装置」を開発し軌道内作業の安全性を向上させた。

- 「下水道推進工事における立坑先行手すり」の開発

-

所属会社 氏名 村本建設(株)奈良本店 土木工事事務所 工事所長 塚本 次郎

通常、下水道推進工事において立坑の覆工を開ける際は、墜落・転落防止用に移動式手すり等を設置している。しかしながら、施工時間帯以外は一般車両を通行可能にする必要がある工事では、作業員が作業終了時に手すりを撤去し仮置場まで運搬しなければならず、工事再開時には再び手すりを現場まで運搬し、再設置するなどの作業が負担となっていた。

こうしたことから、立坑内に立坑の覆工板につり下げて収納でき、覆工板を上げると同時に設置され、覆工板開閉時に常に先行して設置される円形状の「下水道推進工事における立坑先行手すり(アルミ製)」を開発し、下水道工事における安全性を向上させた。

- 「自重で閉まる手すり」の開発

-

所属会社 氏名 戸田建設(株)横浜支店 機材課 寒川工作所 所長 武井 計重

鉄筋足場の作業通路や各作業床に乗り込むための昇降設備が設置してある場所は、手すりの設置が難しいためチェーン等で墜落防止を図っている。しかし、作業員が通過後にチェーンを掛け忘れ開口状態になることが多々あり、墜落・転落の危険が高い。こうしたことから斜めに切断した立地パイプに、中空パイプと鉄棒パイプをL型に溶接加工したものを差し込んだ可動式手すりで、作業員が作業床に乗り込む際にこれを押し開けて入り、手を離すと自動的に元の位置にもどる「自重で閉まる回転手すり」を開発し、足場上での作業員の安全性を向上させた。

平成18年度(第43回大会)

- 「パイプ杭打ち込み用(安全ハンマー)の開発」

-

所属会社 氏名 とび職 職長 下茂 順一

建設現場における、仮囲い、柵の組み立て等で、単管パイプを地中に打ち込む作業は、従来、大ハンマーで上部を叩いて打ち込んでいた。これを、長さ700mm(直径60mm)のパイプに錘と取手を付け(全重量8~10kg)、単管パイプに被せて作業員が上部に持ち上げ、落下させる衝撃によって、安全で簡単に地中に打ち込める器具を開発した。

- 「シールド工事における軌道内作業の(バッテリーロコ接触事故防止システム)の開発」

-

所属会社 氏名 大成建設(株)名古屋支店

名駅南雨水幹線下水道築造工事(作)原 信行

シールド工事における軌道内作業で、バッテリーロコの20m以内に作業員が近づくと、赤外線センサーで感知し、運転席に取り付けた黄色のランプを点灯し、10m以内に近ずくと、作業員のヘルメット・作業服に取り付けた発信機(500円玉大)の信号を受信機が感知し、赤色ランプを点灯するとともに警笛を鳴らす、赤外線センサーと作業員に取り付けた発信機の二重のセンサーにより作業員が危険区域内に入ったことを感知し警報するシステムを開発した。

平成17年度(第42回大会)

- 「墜落防止用安全帯取付金具(全ねじキャッチャー)の開発」

-

所属会社 氏名 (有)オー・ピー・エス 代表取締役社長 林 義一

建築設備工事等において、天井スラブから吊り下げた全ネジボルトに、安全帯フックを簡単に、ワンタッチで取り付けが可能な器具を開発した。

- 「工事用高速エレベーターポスト連結用足場の開発」

-

所属会社 氏名 前田建設工業(株)北海道支店 山の手3-5作業所 所長 播磨 裕次

高層ビル建築現場で使用する工事用高速エレベータの支柱(ポスト)に、地上で簡単に取り付けることができ、ポスト連結作業が安全でスムーズに行える足場を開発した。

平成16年度(第41回、創立40周年記念大会)

- 「建設現場用敷鉄板堅結金具(リンクプレート)の開発」

-

所属会社 氏名 日進建機株式会社 代表取締役 金澤 隆登

従来、溶接で建設現場の軟弱地盤養生用の鉄板を繋いでいたが、これを安全で確実に接続できる治具を開発した。

- 「アスファルト道路補修用の(クラックシール機)の開発」

-

所属会社 氏名 日本メンテックス株式会社

代表取締役 社長三橋 吉信

従来、熔融したアスファルト道路の亀裂補修用シール材を、作業員が柄杓等で亀裂部分に注いでいた。これを、シール材の熔融時間を短縮し、安全で均一な道路補修の機械施工が可能な装置を開発した。

- 「スライド式デッキによるスラブ型枠の開発」

-

所属会社 氏名 (株)鴻池組 広島支店

工事事務所 所長小野 弘毅

従来、スラブ(床)型枠には、合板パネルを使用していたが、これを長さが伸縮自在(±250mm)で繰り返し利用可能なスライド式鋼製型枠を開発した。

- 「ケーソン無人化据付システムの開発」

-

所属会社 氏名 五洋建設(株)土木部門

土木本部 機械部 主任真鍋 匠

曳航据付型のケーソンの動態監視、ウインチ操作及び注排水監視・操作等の作業をシステム化し無線lanを用いて遠隔から一元的に集中監視・操作することによりケーソン上を無人化して据付できる装置を開発した。

- 「超音波通信を応用した重機と周辺作業員との接近・警報システムの開発」

-

所属会社 氏名 (有)アムカ 代表取締役 瀧口 功

重機に超音波センサーを取り付け、感知器を携行した作業員が監視エリアに入ると運転者及びその作業員自身にも危険区域に入ったことを知らせる装置を開発した。

平成15年度(第40回大会)

- 「トンネル掘削作業における削岩機(ジャンボ)の作業架台の改善」

-

所属会社 氏名 熊谷・日本国土・大旺・橋口特定建設工事共同企業体 玉名トンネル作業所所長 江藤 俊文

トンネル掘削作業に使用する削岩機(ジャンボ)の作業架台には、これまで落石、肌落ちなどに対する十分な防護装置が設けられていないために、切羽作業時などに架台内の作業員が落石などで被災する例が多い。

本作品は、落石などから作業員を効果的に保護するために、作業所長をはじめ元請、協力会社の関係者が協力して削岩機の作業架台の改良に取り組み、油圧により簡便に開閉可能なヘッドガードを開発し、掘削作業の安全性を向上させたものである。

- 「鉄骨建て方工事における仮置き梁の転倒防止サポートクランプ」

-

所属会社 氏名 とび職・職長 下茂 順一

鉄骨建て方工事においては、現場で仮置きしたh形鋼などの梁材が転倒し、作業員が挟まれて被災する例が多い。こうしたことを背景に、発案者の下茂氏は、とび職の職長として日々の実際の作業の中で「鉄骨建て方工事における仮置き梁の転倒防止サポートクランプ」を考案し、 試作、改良を重ねて実用化に成功した。

平成14年度(第39回大会)

- 「可搬式手すり付作業台の開発」

-

所属会社 氏名 高砂熱学工業(株)東京本店技術一部 担当部長 塩澤 義登

脚立の持つ「軽便性」という特性を生かしつつ、かつ脚立に比べ、より安全性の高い作業台として、脚立に替る可般式手すり付作業台を開発した。

- 「とび職の作業グループによる安全管理活動の改善」

-

所属会社 氏名 (株)クリケン工務部とび職グループチームリーダー 山口 謙吾

作業前に、作業員一人一人が自分の健康状態・精神状態(これを「元気度」という。)をチェックし、作業終了時に再びその元気結果を自己採点する。また、仕事の出来具合及びヒヤリハットの有無を併せて確認・評価する。この結果を基にkj法を用いて、グループ内で評価結果の分析を行い、問題点について対策を立て、作業員の健康管理や段取りの充実に役立てるための小集団活動である。

平成13年度(第38回大会)

- 「ドーム型枠の施工方法の改善」

-

所属会社 氏名 江崎建築(有)

作業グループ代表 職長武藤 満

ドーム形状建築物の工事に初めて携わった地場の型枠専門工事会社の作業グループが、既存のドーム形状建築物の型枠施工での問題点を分析し、元請けの指導を受けながら改善案の検討を繰り返すことによって、最善の施工方法を確立し、無災害で竣工したものである。

平成12年度(第37回大会)

- 「土石流災害防止センサーシステムの開発」

-

所属会社 氏名 チーフリーダー 千野 隆雄

(株)守谷商会

安全環境部長長野県

土石流労働災害防止

研究グループ

長野県土石流労働災害防止研究グループは、従来の防災機器が集中豪雨時に必ずしも有効に作動しなかった経験を踏まえ、警報機器の開発・改良を行った。

平成11年度(第36回大会)

- 「スカイフープ工法」

-

所属会社 氏名 奥村組土木興業(株)

技術部長竹垣 喜勝

転落災害の危険が多い、高所作業の削減を可能にした、橋脚フープ筋先組み工法を開発した。

平成10年度(第35回大会)

- 先行手すり枠システム足場

-

所属会社 氏名 (株)島村工業

取締役安全環境部長川田 孝

平成9年度(第34回大会)

- 墜落、落下災害防止のため、セルフクライミングステ-ジを開発した。

-

所属会社 氏名 大成・鹿島・大木・昭石エンジニリングjv(wビル新築工事作業所) 渡鍋 嘉伸

平成8年度(第33回大会)

- 墜落災害、飛来・落下災害の防止を追求した軽量の床付き布枠等の開発

-

所属会社 氏名 日綜産業(株)

代表取締役小野 辰雄

平成7年度(第32回大会)

- フロンテジャッキング工法およびesa工法の開発

-

所属会社 氏名 植村技研工業(株)

取締役会長植村 厚一

平成6年度(創立30周年記念大会)

- ジャッキ・アップ工法

-

所属会社 氏名 積水ハウス(株) 施工本部 施工開発部・機械化施工研究室 部長 荒木 弘之

- エースモール工法とエスパーの開発

-

所属会社 氏名 日本電信電話(株) アクセス網研究所

土木システム開発プロジェクトグループ 主幹技師

日本電信電話(株) 営業本部 保全サービス部 技術協力センター線路部門主幹技師

アイレック技建(株) 筑波技術センター所長松永 広

増田 順一

白川 淳一

- セグメント組立施工における自動継手の開発

-

所属会社 氏名 前田建設工業(株)

大阪支店

関電小曽根作業所

土木主任山中 邦夫

平成5年度(第30回大会)

- 吊荷姿勢制御システム

-

所属会社 氏名 大成建設(株) 技術本部生産技術開発部メカトロニクス開発室 係長

横浜ランドマークタワー建築工事共同企業体

安全管理者西村 正宏

池崎 友治

- 作業用足場の開発と考案

-

所属会社 氏名 高砂熱学工業(株)

東京支店

技術一部安全課

課長補佐小澤 淳二

- 自動化ケーソン工法

-

所属会社 氏名 河本 克正

佐久間敏夫河本 克正

佐久間敏夫

平成4年度(第29回大会)

- ビデオライブラリーを活用した安全衛生教育

-

所属会社 氏名 (株)大林組東京本社

労務安全部長ビデオライブラリーを活用した安全衛生教育

- 建設工事労働災害の統計学的分析と安全性評価に関する研究

-

所属会社 氏名 労働省産業安全研究所

土木建築研究部

主任研究官花安 繁郎

- 溝掘削工工事における労働災害防止対策「搭載型新オープンシールド工法の開発」

-

所属会社 氏名 前田建設工業(株)

東北支店

山形下水作業所所長鴨志田正男

平成3年度(第28回大会)

- 安全を確保するためのあて矢板土止め施工器具の考案

-

所属会社 氏名 佐藤工業(株) 関東支店

木更津下水作業所長武部 邦三

- 現場における安全管理支援システムの開発

-

所属会社 氏名 鹿島建設(株) 東京支店

東電柏崎刈羽原子力工事事務所

平成2年度(第27回大会)

- 枠はり式足場の開発

-

所属会社 氏名 日産建設(株) 名古屋支店 野崎 峰石

平成元年度(第26回大会)

- 安全チョッキシステムの開発

-

所属会社 氏名 日本鋪道(株) 技術開発部

取締役 技術開発部長高野 漠

昭和63年度(第25回大会)

- h型わく組足場の開発

-

所属会社 氏名 大成建設(株)

大阪大学吹田団地内、阪大医学部臨床研究棟

新営工事作業所 所長西田 保治

昭和62年度(第24回大会)

- セルフクライミング足場の開発

-

所属会社 氏名 (株)大林組 主婦の友3号館新築工事事務所 所長

(株)大林組 主婦の友3号館新築工事事務所 建築主任

(株)大林組 東京本社特殊工法部佐々木良治

村瀬 正彦

原田 恒則-墜落災害の絶滅をめざして-

昭和61年度(第23回大会)

- 木造家屋建築工事における足場先行工法

-

所属会社 氏名 建設業労働災害防止協会

新潟県支部十日町分会

- 土砂崩壊災害の防止対策

-

所属会社 氏名 日本電信電話(株) 松山電話局長

(前 電話システム部土木担当部長)

同上

ネットワーク事業本部

筑波技術開発センター土木部長

同上

ネットワーク事業本部

技術開発部

線路部門統括担当部長

電信電話工事協会

技術部長

大明電話工業(株)

取締役土木部長孫田 忠誠

三輪 充彦

高島 征二

滝澤 純

千村 佶(掘削溝内に入らない管路埋設工法の開発について)

昭和60年度(第22回大会)

- 和泉建築事務所 所長 愛知県木造家屋建築工事安全対策委員会委員

-

所属会社 氏名 (社)石川県建築組合連合会 会長 嶺村 輝久

- 木造建築工事における墜落災害防止及び切れこすれ災害防止のための器具・工具等の活用

-

所属会社 氏名 和泉建築事務所 所長

愛知県木造家屋建築工事安全対策委員会委員小島健太郎

- 躯体と足場間の養生金具の考案

-

所属会社 氏名 (株)熊谷組 仙台支店

労務安全課長

専任安全管理者宮島 信

大貫 忠吉

- 墜落と飛来落下災害の具体的な防止対策

-

所属会社 氏名 大成建設(株)

労務安全部安全管理室長大塚 守一

TOP

TOP